このページの目次

1 はじめに

「所有している土地や建物を貸しているが、近隣の賃料相場が高騰している。固定資産税の負担も増えており、賃借人に家賃の増額を求めたい」

このようなご相談は少なくありません。

本コラムでは、賃料増額請求の法的根拠・具体的な手続き・トラブル防止のポイントについて、借地借家法や判例を踏まえながら分かりやすく解説します。

2 賃料増額請求の法的根拠

土地・建物の賃料は、不増額特約がない限り、経済事情の変動や近隣相場との不均衡を理由に増額請求することが可能です(借地借家法11条1項、32条1項)。

- 形成権としての賃料増額請求権

請求は「形成権」として認められており、相手方に請求の意思表示が到達した時点から将来に向かって効力が生じます(最判昭和45年6月4日)。 - 内容証明郵便の活用

後日の証拠を残すため、賃料増額請求は内容証明郵便で行うのが一般的です。

3 増額請求の根拠となる事情

賃料増額の主な根拠は以下のとおりです。

- 固定資産税などの公租公課の増減

- 地価や建物価格などの経済事情の変動

- 近隣同種物件の賃料との不相当性

特に固定資産税の上昇は、賃貸人の収益に直結するため重要な要素です。

4 協議が整わない場合の対応

協議がまとまらない場合、賃借人は自ら「相当と認める額」の賃料を支払えば足り、債務不履行にはなりません(借地借家法11条2項、32条2項)。

ただし、供託や差額精算に関しては注意が必要で、後日裁判で増額が認められた場合には差額に年10%の利息が付されます。

5 調停前置主義と訴訟

協議で解決できない場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、まず調停の申立てが必要です(民事調停法24条の2)。

その後も決着しないときには訴訟となり、不動産鑑定士による賃料鑑定が行われるのが通常です。

6 実務で多いトラブルと注意点

- 賃貸人が賃料受領を拒否した場合

→ 賃借人は供託によって責任を免れることができます。 - 賃貸人が供託金を受け取る場合

→ 適正賃料を認めたと誤解されないよう、「一部受領にすぎない」旨を内容証明で通知するのが望ましいです。 - 賃借人からの減額請求

→ 減額請求も同様のルールが適用されます。不減額特約があっても、減額請求は可能です。

7 仙台・宮城で賃料増額請求に強い弁護士へ相談を

賃料増額請求は、条文や判例を踏まえた専門的判断が必要であり、不動産鑑定士との連携も欠かせません。

結の杜総合法律事務所では、

- 賃料増額・減額請求に関するご相談

- 調停・訴訟の見通しや費用のご説明

- 不動産鑑定士や司法書士等の他業種とのワンストップ対応

を行っております。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

- 賃料増額請求は、経済事情や固定資産税・近隣相場の変動を根拠にできる

- 内容証明郵便で通知し、調停→訴訟へと手続きが進む

- 実務では供託や差額精算の場面でトラブルが多く、専門家の関与が有効

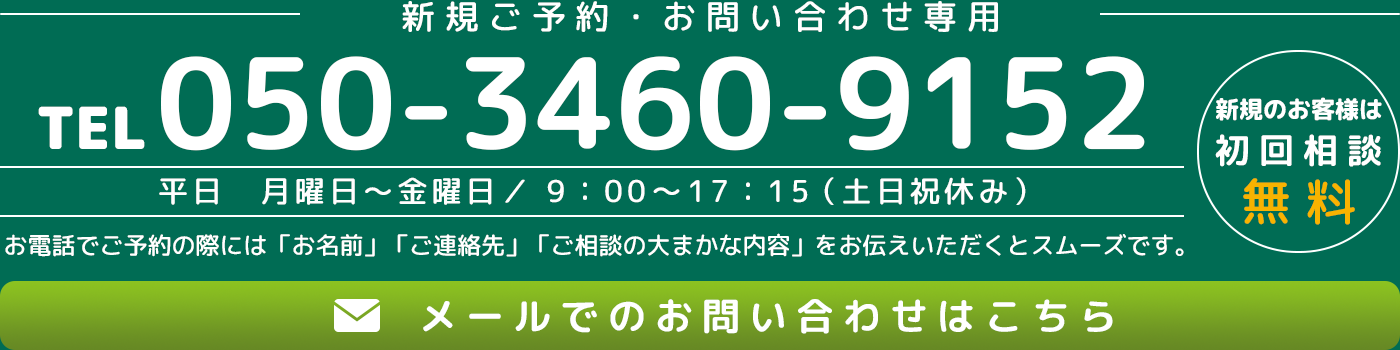

📞 お問い合わせは結の杜総合法律事務所へ

仙台・宮城での不動産トラブルや賃料増減請求については、まずは初回相談をご利用ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。