1 はじめに

交通事故でケガを負い、入院や通院のために仕事ができず収入が減ってしまった場合、被害者は「休業損害」として加害者(または保険会社)に賠償を請求することができます。

この記事では、休業損害の意味や計算方法、立証のポイントについて、弁護士が分かりやすく解説します。

2 休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得ず、本来得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。

法律上は「事故と相当因果関係のある損害」(民法709条、416条1項)として、加害者に対し請求することができます。

車両修理費などが「物的損害」、治療費などが「人的損害」であるのに対し、休業損害は「得べかりし利益の喪失」=「消極損害」に分類されます。

3 休業損害が認められるためのポイント

(1)事故と休業の因果関係

ケガの内容や程度から見て、本当に事故が原因で休業したのかが問題となる場合があります。

入院中は明らかに仕事ができませんが、通院期間中や軽傷の場合には、勤務内容や実際の通院時間なども考慮して判断されます。

たとえば、肉体労働者が骨折した場合など、仕事の性質とケガの程度の関係が重視されます。

(2)休業の相当性

ケガが軽い場合、「必ずしも休業が必要ではなかった」と判断されることもあります。

したがって、症状や勤務内容に照らして、休業の必要性を説明・立証することが重要です。

(3)損害額の算定方法

原則として、

休業損害額 = 事故前の1日あたりの収入 × 休業日数

で計算します。

給与所得者の場合は勤務先の「休業損害証明書」で立証しますが、個人事業主などは確定申告書・課税証明書・診断書等による立証が必要です。

4 給与所得者の休業損害

(1)証明方法

勤務先に「休業損害証明書」を発行してもらい、事故前の収入と休業期間を明らかにします。

(2)算定方法

事故前3か月の平均給与を基準に、

1日あたりの収入 = 3か月の総給与 ÷ 90日

として算出し、休業日数を掛け合わせます。

通院中の欠勤などについては、勤務実態に応じて稼働日ベースで算出されることもあります。

(3)有給休暇・給与支給時の扱い

有給休暇を使って減収を免れた場合でも、その分は「休業損害」として評価されます。

また、会社が休業中も給与を支給している場合は、会社が加害者に対して求償できる場合もあります。

5 会社役員・個人事業主の場合

(1)役員報酬中の「労務対価部分」

会社役員の報酬には、労務対価性のある部分と配当的な部分があります。

判例上、労務対価部分のみを基礎にして休業損害を算定します(最判昭43・8・2)。

(2)労務対価部分の判断要素

会社の規模・利益状況、他の役員報酬額、職務内容などを総合的に考慮します。

実務上は役員報酬の50〜70%を労務対価部分として認定する裁判例が多く見られます。

(3)企業損害との区別

会社役員が事故で休業し、会社が損失を被っても、通常は「企業損害」として本人の休業損害には含まれません。

ただし、実質的に個人と会社が一体の場合は、例外的に損害賠償が認められることもあります。

6 まとめ

交通事故における休業損害は、被害者の職業や就労実態により算定が大きく異なります。

適切な金額を請求するためには、事故と休業の因果関係・休業の相当性・損害額の根拠資料を的確に整える必要があります。

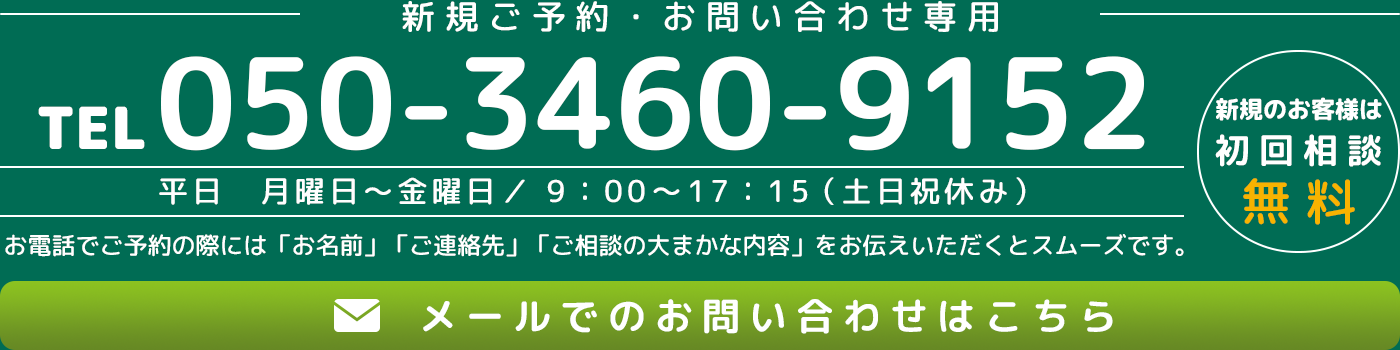

💬 交通事故のご相談は結の杜総合法律事務所へ

結の杜総合法律事務所では、交通事故に関する損害賠償請求(休業損害・慰謝料・逸失利益など)について、経験豊富な弁護士が直接ご説明いたします。

保険会社との交渉や書類作成も弁護士にお任せください。

弁護士費用特約が付帯されている場合、ご相談者様の自己負担は原則ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

✉️ お問い合わせはこちら

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。