Archive for the ‘コラム’ Category

コラム「長期間土地を使用して取得時効が成立?固定資産税を払ってきた土地の所有権を取得したい方へ」

「親の代から土地の固定資産税を払い、自宅を建て生活してきました。ところが最近、その土地の名義が他人のままだと判明しました…。この土地を自分名義にできますか?」

固定資産税を長年支払い、長期にわたり土地を占有してきた場合、『取得時効』により土地の所有権を取得できる可能性があります。

しかし、固定資産税を払っているだけでは自動的に自分の土地になるわけではありません。

法的な要件や、適切な手続を踏む必要があります。

本記事では、

- 取得時効が成立する条件

- 固定資産税を払っているだけで時効取得できる?

- 地主に協力してもらえない場合の手続き

- 逆に所有者から土地明渡しを請求されるケース

などをわかりやすく解説します。

1.取得時効とは?(土地を長く使い続けた人が所有権を得られる制度)

民法162条は、以下の条件で占有者に所有権を認める制度です。

| 占有開始時の状況 | 必要な期間 |

|---|---|

| 善意・無過失(自分の土地だと信じて疑わなかった) | 10年 |

| 悪意又は過失あり(借地の認識等) | 20年 |

※占有は「平穏・公然・所有の意思」が必要

※時効は援用(主張)しないと成立しない(民145)

固定資産税を払っていることは、所有の意思の根拠となる重要な事情です。

2.よくある事例:親の代から固定資産税を払っていた

✅ケース例

- 父が他人名義の土地に自宅を建て、固定資産税も支払っていた

- 子が相続し、自分の名義で固定資産税を支払い続けている

- 土地が自分名義でないことに後で気づいた

この場合、

- 父の占有(借地の可能性)

- 子の占有(自分の土地と信じていた)

を区別して検討します。

父が借地人=他主占有の場合、

父の期間は通算できない可能性がありますが、

相続による占有態様の変更が認められる※最高裁判例もあります

(最判昭46・11・30)。

✅つまり、相続後の占有期間が10年以上あれば、時効取得が認められる可能性があります。

3.地主が協力しない場合の手続き

✅まずは時効取得を援用し、協力を依頼

しかし、多くの場合、地主が任意で登記に応じてくれません。

✅その場合

所有権移転登記手続請求訴訟

を提起し、判決に基づき登記を行います。

✅10年になる前に請求すると不利になる場合があり、タイミング戦略も重要です。

4.逆に地主が土地明渡しを求めてくる場合

地主側は

- 賃貸借契約の存在

- 所有者であること

- 時効成立要件がないこと

を主張します。

固定資産税を払っていたことが、

かえって「賃料代わりだった」と評価される危険も。

✅早めの法的対応・証拠準備が極めて重要です。

5.まとめ:取得時効は専門家サポートが成功の鍵

取得時効は要件・証拠・手続が非常に複雑です。

以下のような場合は、すぐに弁護士にご相談ください。

- 固定資産税は払っているが名義が違う

- 親の代から土地を利用している

- 地主から明渡しを求められた

- 裁判で所有権を確定させたい

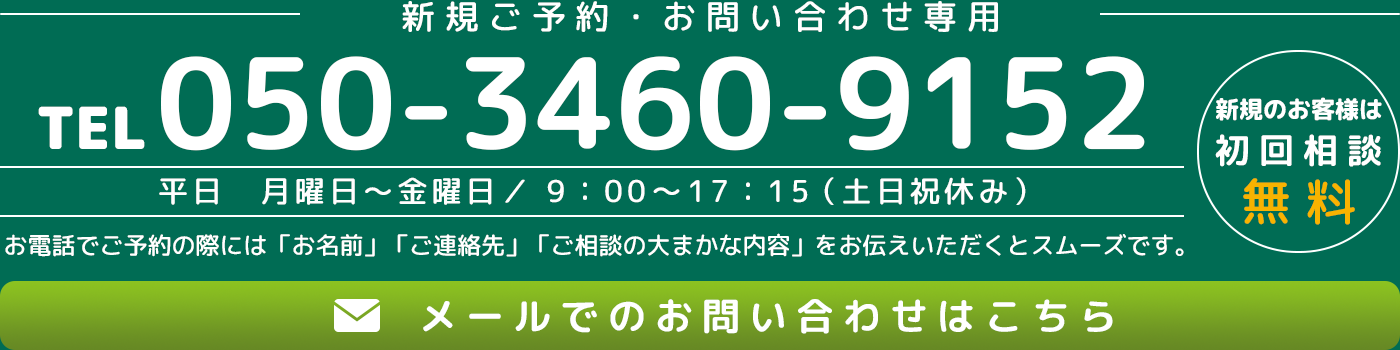

結の杜総合法律事務所の強み

- 東北唯一の弁護士法人×税理士法人一体運営

- 代表弁護士は弁護士・税理士のダブルライセンス

- 司法書士・土地家屋調査士とも連携

- 取得時効/明渡し/相続/不動産トラブルに豊富な実績

- 初回相談時に

- 成立可能性

- 手続きの流れ

- 必要資料

- 費用

を丁寧に説明

しつこい勧誘は一切ありません。

💬 まずはお気軽にご相談ください

不動産と相続、税務までワンストップ対応します。

「土地の名義が違うかもしれない」「固定資産税を払ってきた土地を自分のものにできる?」

とお悩みの方、ぜひご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「遺言の撤回・取消しはできるのか?|仙台・宮城の弁護士が詳しく解説」

1 はじめに:遺言は一度作成したら変更できないのか?

「一度作った遺言は、もう二度と取り消せないのでは?」

「公正証書遺言を破り捨てたら撤回になるの?」

このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

しかし、遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であり、生前であればいつでも撤回・変更することが可能です。

ただし、撤回や取消しには一定の法的要件や注意点があります。

今回は、仙台・宮城エリアで多数の相続案件を扱う結の杜総合法律事務所が、遺言の撤回・取消しについてわかりやすく解説します。

2 遺言の撤回はいつでも可能(民法1022条)

遺言は、遺言者が亡くなって初めて効力を発生します。

したがって、遺言者は生前であればいつでも自由に撤回・変更が可能です(民法1022条)。

この「撤回」は、遺言の効力が発生する前に、遺言内容を無効にする手続きを指します。

つまり、「新しい遺言を書いて古い内容を取り消す」などの方法で行うことができます。

3 遺言書を破棄した場合の扱い(法定撤回)

遺言の撤回は通常、遺言の方式に従って行いますが、民法は例外的に「法定撤回」として、以下のような場合には自動的に撤回されたものとみなすと定めています。

(1)法定撤回の主なパターン

- 後の遺言が前の遺言と抵触するとき(民法1023条1項)

- 遺言後に、内容と抵触する生前処分を行ったとき(民法1023条2項)

- 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)

- 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)

(2)「破棄」とはどんな行為か

破棄とは、遺言書を焼却・切断・判読不能にするような物理的行為を指します。

ただし、文字が多少残っていても、「全体に赤線を引く」など内容を完全に無効化する意思が明確な場合は撤回とみなされます(最高裁平成27年11月20日判決)。

(3)撤回が成立するための条件

破棄による撤回が成立するには、遺言者の故意(撤回の意思)が必要です。

他人が誤って破棄した場合や、偶然破損しただけでは撤回にはなりません。

4 公正証書遺言を破棄した場合は撤回になるのか?

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者が破棄することはできません。

では、遺言者が手元の正本(写し)を破棄した場合に撤回とみなされるのかが問題になります。

この点について判例はありませんが、通説では次のように解されています。

- 原本は公証役場にあるため、正本を破棄しても遺言の撤回とはならない。

- 一方で、「正本を破棄する行為をもって撤回の意思表示とみなすべき」とする学説も存在。

したがって、公正証書遺言を撤回したい場合は、必ず新たな遺言を作成することが安全です。

5 錯誤・詐欺・強迫による遺言の取消し

(1)取消しが認められる場合

遺言も法律行為の一種です。

そのため、錯誤(思い違い)・詐欺・脅迫によって作成された遺言は、民法95条・96条により取り消すことができます。

取消しが認められると、遺言は遡って無効となります(民法121条)。

(2)取消権を行使できる人

- 遺言者本人(生前に意思能力がある場合)※ただし、否定説もあり。

- 相続人(遺言者死亡後に取消権を相続)

ただし、詐欺や脅迫を行った相続人は民法891条4号の相続欠格事由に該当するため、取消権を行使することはできません。

(3)取消しの方法

取消しの手続は特に定められていませんが、実務上は次のような方法が考えられます。

- 他の相続人が連名で、錯誤・詐欺・強迫により無効である旨を通知

- 「遺言無効確認の訴え」を家庭裁判所に提起する(最判昭47・2・15)

6 まとめ:遺言の撤回・取消しは専門家への相談が重要

遺言の撤回や取消しは、法的要件や証拠関係が複雑で、相続トラブルに発展するリスクが非常に高い分野です。

特に、公正証書遺言や錯誤・詐欺・強迫が関係する場合には、早期に弁護士へ相談することが重要です。

7 結の杜総合法律事務所のご案内(仙台・宮城の遺言・相続専門チーム)

結の杜総合法律事務所は、税理士法人を併設し、弁護士・税理士である髙橋和聖が代表を務めています。

東北エリアで、弁護士法人と税理士法人を一体運営している事務所はほとんどなく、

法律・税務・会計をワンストップでサポートできる体制が整っています。

ご相談いただける内容

- 遺言書の作成・撤回・取消し

- 公正証書遺言の手続サポート

- 相続放棄・遺産分割協議・遺留分請求

- 相続税申告や税務対策のご相談

仙台市・宮城県で遺言や相続に関するお悩みがある方は、

まずはお気軽にご相談ください。

初回相談では、費用・手続・スケジュールを弁護士が丁寧にご説明いたします。

無理な勧誘は一切ありません。

🔹 遺言・相続の専門サイトはこちら

👉 [結の杜総合法律事務所|相続・遺言専門ページ]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「【弁護士が解説】賃借人に原状回復費用を負担させる場合の契約書の定め方とは?」

1 はじめに

賃貸物件を貸す際、「退去時の原状回復費用をどこまで賃借人に負担させられるか」という点でトラブルになるケースは少なくありません。

特に、通常の使用による損耗(通常損耗)や経年劣化まで賃借人が負担するかどうかは、契約書の定め方ひとつで結果が大きく変わります。

本コラムでは、最高裁判決の基準に沿った契約書条項の定め方と、トラブルを未然に防ぐための注意点を、弁護士が分かりやすく解説します。

2 原状回復費用の負担に関する基本的な考え方

(1)原則:通常損耗は賃貸人が負担

経年変化や通常使用による損耗(通常損耗)については、賃料の中にその修繕費用が含まれていると考えられるため、原則として賃貸人が負担します。

(2)例外:賃借人に負担させるための条件

ただし、賃貸人と賃借人が明確な合意をした場合には、賃借人に一部負担させることも可能です。

最高裁平成17年12月16日判決は次のような趣旨のことを述べています。

「賃借人に通常損耗部分の原状回復義務を負わせるためには、少なくともその範囲や内容が契約書に具体的に明記されているか、または賃貸人の説明によって賃借人が明確に認識し、合意したことが必要である。」

つまり、契約書に具体的な記載がなければ、後日その負担を請求しても無効とされるリスクがあります。

3 契約書条項の書き方【実例付き】

[基本例]通常損耗を賃貸人が負担する場合

第◯条(物件の明渡し)

1 乙は、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。

2 乙は、経年変化及び通常の使用による損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。

3 乙が残置した物は甲が処分でき、その費用は乙が負担する。

【変更例】通常損耗の一部を賃借人が負担する場合

第◯条(物件の明渡し)

1 乙は、本契約終了時に本物件を明け渡さなければならない。

2 経年変化・通常使用による損耗であっても、ハウスクリーニング費用(1㎡あたり金○○円)は乙の負担とする。

3 原状回復に業者を利用する場合は、甲の指定する業者を利用する。

このように、賃借人が負担する具体的な項目と金額を明示することが重要です。

4 関連法令・条例のポイント

(1)東京都「賃貸住宅紛争防止条例」

東京都では、宅建業者に対し「退去時の原状回復や修繕の費用負担に関する説明義務」を課しています。

条例に基づく説明書のモデルは東京都の公式サイトで公開されており、契約前に負担区分を明確化する実務参考資料として有用です。

また、条例改正により、説明書を電子メール等で交付することも可能になりました(条例第2条第2項)。

5 造作買取請求権にも注意

借地借家法33条に基づき、賃借人は、賃貸人の同意を得て設置した造作(畳・建具など)の時価買取を請求できる権利(造作買取請求権)を持ちます。

ただし、これは任意規定であるため、契約書に「造作買取請求権を行使できない」旨を明記しておくことで防止可能です。

6 よくある質問(Q&A)

Q1:通常損耗の範囲を明記していない契約書は有効?

A:明記していない場合、原則として賃借人に通常損耗部分の負担を求めることはできません。後日請求しても認められないケースが多いです。

Q2:ハウスクリーニング費用を賃借人負担にできる?

A:契約書に「ハウスクリーニング費用は賃借人負担」と明記し、金額や内容を具体的に示していれば有効です。

Q3:退去時の残置物処分費はどう定めるべき?

A:残置物を賃貸人が処分でき、その費用を賃借人が負担する旨を明確に定めておく必要があります。

7 まとめ:契約書での明確化がトラブル防止の鍵

原状回復費用の負担をめぐるトラブルは、契約書の記載不足や説明不足が原因であることがほとんどです。

賃貸人・不動産オーナーとしては、どの部分を誰が負担するかを契約書で明確に定めることが最重要です。

8 弁護士に相談するメリット

結の杜総合法律事務所では、

- 建物賃貸借契約書のリーガルチェック

- 原状回復費用や敷金返還を巡るトラブル対応

- 不動産オーナー向けの顧問契約・紛争予防アドバイス

などを行っています。

不動産鑑定士・司法書士などの専門家とも連携し、ワンストップで問題解決が可能です。

「原状回復トラブルを防ぎたい」「賃貸契約書の書き方を見直したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談では、今後の流れや費用を弁護士が丁寧にご説明し、無理な勧誘も一切行いません。

📞 お問い合わせはこちらから

相続・不動産・企業法務の専門弁護士が対応します。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「交通事故で請求できる「休業損害」とは?|仙台・宮城の弁護士が解説」

1 はじめに

交通事故でケガを負い、入院や通院のために仕事ができず収入が減ってしまった場合、被害者は「休業損害」として加害者(または保険会社)に賠償を請求することができます。

この記事では、休業損害の意味や計算方法、立証のポイントについて、弁護士が分かりやすく解説します。

2 休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるケガで仕事を休まざるを得ず、本来得られたはずの収入を失ったことによる損害をいいます。

法律上は「事故と相当因果関係のある損害」(民法709条、416条1項)として、加害者に対し請求することができます。

車両修理費などが「物的損害」、治療費などが「人的損害」であるのに対し、休業損害は「得べかりし利益の喪失」=「消極損害」に分類されます。

3 休業損害が認められるためのポイント

(1)事故と休業の因果関係

ケガの内容や程度から見て、本当に事故が原因で休業したのかが問題となる場合があります。

入院中は明らかに仕事ができませんが、通院期間中や軽傷の場合には、勤務内容や実際の通院時間なども考慮して判断されます。

たとえば、肉体労働者が骨折した場合など、仕事の性質とケガの程度の関係が重視されます。

(2)休業の相当性

ケガが軽い場合、「必ずしも休業が必要ではなかった」と判断されることもあります。

したがって、症状や勤務内容に照らして、休業の必要性を説明・立証することが重要です。

(3)損害額の算定方法

原則として、

休業損害額 = 事故前の1日あたりの収入 × 休業日数

で計算します。

給与所得者の場合は勤務先の「休業損害証明書」で立証しますが、個人事業主などは確定申告書・課税証明書・診断書等による立証が必要です。

4 給与所得者の休業損害

(1)証明方法

勤務先に「休業損害証明書」を発行してもらい、事故前の収入と休業期間を明らかにします。

(2)算定方法

事故前3か月の平均給与を基準に、

1日あたりの収入 = 3か月の総給与 ÷ 90日

として算出し、休業日数を掛け合わせます。

通院中の欠勤などについては、勤務実態に応じて稼働日ベースで算出されることもあります。

(3)有給休暇・給与支給時の扱い

有給休暇を使って減収を免れた場合でも、その分は「休業損害」として評価されます。

また、会社が休業中も給与を支給している場合は、会社が加害者に対して求償できる場合もあります。

5 会社役員・個人事業主の場合

(1)役員報酬中の「労務対価部分」

会社役員の報酬には、労務対価性のある部分と配当的な部分があります。

判例上、労務対価部分のみを基礎にして休業損害を算定します(最判昭43・8・2)。

(2)労務対価部分の判断要素

会社の規模・利益状況、他の役員報酬額、職務内容などを総合的に考慮します。

実務上は役員報酬の50〜70%を労務対価部分として認定する裁判例が多く見られます。

(3)企業損害との区別

会社役員が事故で休業し、会社が損失を被っても、通常は「企業損害」として本人の休業損害には含まれません。

ただし、実質的に個人と会社が一体の場合は、例外的に損害賠償が認められることもあります。

6 まとめ

交通事故における休業損害は、被害者の職業や就労実態により算定が大きく異なります。

適切な金額を請求するためには、事故と休業の因果関係・休業の相当性・損害額の根拠資料を的確に整える必要があります。

💬 交通事故のご相談は結の杜総合法律事務所へ

結の杜総合法律事務所では、交通事故に関する損害賠償請求(休業損害・慰謝料・逸失利益など)について、経験豊富な弁護士が直接ご説明いたします。

保険会社との交渉や書類作成も弁護士にお任せください。

弁護士費用特約が付帯されている場合、ご相談者様の自己負担は原則ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

✉️ お問い合わせはこちら

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「離婚原因としての『性格の不一致』と『モラハラ』―仙台の弁護士が詳しく解説」

1 はじめに

「性格の不一致」や「モラハラ(モラルハラスメント)」を理由に離婚できるのか――。

離婚を考えている方から、仙台市の結の杜総合法律事務所にもこのようなご相談が多く寄せられます。

夫婦関係の破綻には、明確な暴力や不貞行為だけでなく、日々の言葉の暴力や価値観のズレといった「目に見えない問題」が原因になることも少なくありません。

本記事では、性格の不一致やモラハラが法律上の離婚原因として認められるか、裁判例や実務上のポイントを踏まえてわかりやすく解説します。

2 性格の不一致は離婚原因になるのか?

(1)法律上の離婚原因との関係

民法770条1項5号では、離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」が定められています。

この「重大な事由」に、性格の不一致が該当する場合があります。

もっとも、性格が完全に一致する夫婦はほとんど存在しません。

したがって、単なる価値観の違いや些細な衝突だけでは離婚原因とは認められません。

しかし実際には、家庭裁判所に申し立てられる離婚調停・裁判の動機の半数以上が「性格の不一致」です(司法統計より)。

長期間の不仲・別居などが重なると、裁判で離婚が認められるケースも多くあります。

(2)裁判で離婚が認められるケースの特徴

次のような事情がある場合、性格の不一致が原因で婚姻関係が破綻したと認められやすくなります。

- 性格や価値観の衝突から、日常的に口論や無視が続いている

- 相手が自己中心的で、思いやりに欠け、協力を拒む

- 長期間別居している

- 相手に対する愛情が完全に失われ、嫌悪感を抱いている

- 夫婦関係修復の努力をしても改善が見られない

これらを総合的に判断し、「もはや婚姻生活を継続することが困難」と認められれば離婚が成立します。

(3)有責配偶者からの離婚請求

一方の配偶者が性格の不一致を理由に離婚を求めた際、他方が「有責配偶者(関係を壊した側)からの離婚請求だ」と反論することがあります。

しかし、性格の不一致の場合は双方に原因があることが多く、有責配偶者の抗弁は認められにくいとされています(東京高裁昭54・6・21ほか)。

(4)慰謝料請求の可否

性格の不一致そのものは、相手の性格を非難するものではないため、慰謝料が認められるケースは少数です。

夫婦双方に原因がある場合が多く、破綻原因を一方的に押し付けるのは困難だからです。

3 モラハラ(モラルハラスメント)による離婚

(1)モラルハラスメントとは?

モラルハラスメントとは、配偶者に対する精神的な暴力や支配を指します。

身体的暴力(DV)とは異なり、目に見えない形で相手を追い詰める行為です。

代表的なモラハラの例としては、

- 人格を否定する発言を繰り返す

- 無視する、会話を拒む

- 相手の行動を過度に監視・制限する

- 怒鳴る、威圧する

- 責任転嫁を続ける

などがあります。

これらの行為が継続すれば、被害者は強いストレスや不安を抱え、うつ病などの精神的被害を受けることもあります。

(2)モラハラと法律上の離婚原因

モラルハラスメントによって夫婦関係が破綻し、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があると認められれば、裁判でも離婚が認められます。

令和5年の法改正により、精神的DV・モラハラ加害者も接近禁止命令の対象となるなど、社会的にも保護の必要性が強調されています。

(3)モラハラを立証するには

モラハラは暴力のように外傷が残らないため、証拠を集めることが重要です。

次のような資料が有効とされています。

- 相手の暴言や支配的言動の録音・録画データ

- 日々の出来事を記録した日記・メモ

- 友人・家族への相談履歴

- 精神的被害の診断書(心療内科など)

これらの証拠を基に、「モラハラが原因で婚姻関係が破綻した」ことを丁寧に主張していく必要があります。

4 まとめ ― 離婚を考えている方へ

性格の不一致やモラハラは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因に該当することがあります。

ただし、証拠の有無や関係の経緯によって、裁判所の判断は大きく異なります。

結の杜総合法律事務所では、

- 性格の不一致・モラハラが離婚原因として認められるか

- 離婚手続の進め方や必要な証拠

- 慰謝料・親権・財産分与の見通し

などを、経験豊富な弁護士が丁寧にご説明します。

相談は初回無料で、無理な勧誘は一切行っておりません。

まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「遺産分割前に被相続人名義の預金を引き出すことはできる?弁護士が解説」

1 はじめに

「父が亡くなり、葬儀費用がすぐに必要ですが、遺産分割の話し合いはまだできていません。父名義の預金を引き出して支払うことは可能でしょうか。」

このようなご相談は非常に多く寄せられます。実際、相続開始後は預金口座が凍結されるため、自由に払戻しを受けられないケースが多くあります。では、遺産分割前でも預金の払戻しはできるのか、最新の法律と実務をもとに解説します。

2 相続が開始すると口座は凍結される

被相続人が死亡すると、銀行などの金融機関はその事実を確認した時点で預金口座を凍結します。これにより、預金の引き出しや口座振替は停止され、原則として相続人全員の同意や遺産分割協議が整うまで払戻しはできません。

3 過去の取り扱いと最高裁の判断

かつては、預金を「可分債権」と考え、一部の相続人が自分の法定相続分を単独で引き出せるとする見解もありました。しかし実務は統一されず、銀行ごとに対応が異なっていました。

この点について、平成28年12月19日最高裁決定は「預貯金は遺産分割の対象であり、相続開始と同時に分割されるものではない」と判示しました。これにより、遺産分割前に相続人が単独で預金を引き出すことは原則できなくなりました。

4 法律改正による新しい払戻制度

その後の法改正(令和元年7月1日施行)により、相続人が葬儀費用や生活費に充てるために一定額の払戻しを受けられる制度が導入されました。

- 民法909条の2に基づく払戻し

相続人は、各金融機関ごとに「150万円」を上限として、遺産分割前でも単独で払戻し請求が可能です。 - 家庭裁判所による保全処分(仮分割の仮処分)

上限額を超える払戻しが必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで、葬儀費用や相続人の生活費等に充てるための預金払戻しが認められる場合があります。

5 実際に引き出せる金額の目安

例えば、被相続人がA銀行に普通預金600万円・定期預金900万円、B銀行に普通預金780万円を残していた場合、法定相続分2分の1の相続人は以下の金額まで払戻しが可能です。

- A銀行:上限150万円

- B銀行:130万円(780万円×1/3×1/2)

つまり合計280万円を遺産分割前に引き出せる計算になります。

6 必要書類と手続き

払戻しを受けるためには、各銀行の「相続届(一部払戻用)」を提出します。併せて、以下の書類が必要となります。

- 被相続人の通帳・証書・キャッシュカード

- 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等

- 相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図

- 請求者相続人の印鑑登録証明書

銀行や状況によっては追加書類を求められる場合があります。

7 弁護士に相談すべきケース

- 葬儀費用や当面の生活費に充てるため、できるだけ早く預金を引き出したい

- 相続人間で意見が合わず、手続きが進まない

- 預金以外に不動産・株式なども含まれており、遺産分割が複雑になりそう

このような場合は、弁護士にご相談いただくことで、最適な手続きの選択肢や金融機関との交渉方法を明確にすることができます。

8 まとめ

- 相続開始後、被相続人名義の口座は凍結される。

- 遺産分割前でも、法改正により 各金融機関150万円までの払戻し が可能。

- 上限額を超える場合は、家庭裁判所の「保全処分」を利用できる。

- 手続きには戸籍謄本や相続届など複数の書類が必要。

遺産分割や預金払戻しの問題は、法律と税務の両面の知識が不可欠です。

9 結の杜総合法律事務所にご相談ください

当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設しており、東北では唯一の「弁護士+税理士」のワンストップ体制を整えています。

相続手続き・遺産分割・相続税申告まで一貫して対応可能です。

- 初回相談無料

- 手続きの流れや費用を明確にご説明

- 無理な勧誘は一切なし

「葬儀費用を支払うためにすぐにお金が必要」「口座凍結で困っている」といった方は、まずはお気軽にご相談ください。

👉 [遺言・相続の専門サイトはこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「残業代(割増賃金)と固定残業代を徹底解説|未払い残業代の請求にも対応」

1 残業代(割増賃金)とは?

会社は、労働者に 時間外労働・休日労働・深夜労働 をさせた場合、法律で定められた割増率以上で計算した残業代を支払う義務があります(労働基準法37条)。

これは、働きすぎを防ぎ、労働者の生活と健康を守るための制度です。

したがって、たとえ 違法な時間外労働 であっても、会社は残業代を支払わなければなりません。労使間で「残業代を払わない」と合意しても、その取り決めは無効になります。

✅ ポイント

- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働に残業代が発生

- 休日労働・深夜労働(22時~5時)にも割増が必要

- 違法な残業でも未払い残業代は請求可能

2 残業代の計算方法

残業代は「基礎賃金 × 割増率 × 時間」で算出します。

基礎賃金には基本給や職務手当などが含まれますが、家族手当・通勤手当・住宅手当 など一部の手当は除外されます。

割増率は以下のとおりです。

- 時間外労働:25%以上(月60時間超は50%以上)

- 休日労働:35%以上

- 深夜労働:25%以上

- 重複した場合は割増率を合算

2023年4月以降、中小企業にも「月60時間超の残業は50%割増」が義務付けられています。

3 固定残業代(みなし残業代)とは?

実務上、残業代を「定額」で支払う制度があり、これを 固定残業代(みなし残業代)制度 といいます。

しかし、運用を誤ると「固定残業代が無効」とされ、追加で残業代を支払わなければならないリスクがあります。

固定残業代を導入する場合の注意点

- 固定残業代を除いた「基本給」の額を明示する

- 固定残業代に含まれる労働時間数を明示する

- 固定時間を超えた場合は別途残業代を支払うことを明示する

- 就業規則・雇用契約書・給与明細などに明確に記載して従業員に周知する

最高裁判所の判例でも、こうした要件を満たしていない場合には「残業代が支払われていない」と判断されるケースがあります。

✅ ポイント

- 固定残業代を基本給に含める場合は区分を明確にする必要あり

- 超過分を支払わないと「未払い残業代請求」の対象になる

4 未払い残業代の請求は弁護士へ相談を

「固定残業代だから残業代は請求できない」と思っている方も多いですが、実際には違法な運用となっているケースが少なくありません。

また、会社側にとっても、不適切な運用を続けると従業員からの訴訟リスクが高まります。

結の杜総合法律事務所では、

- 労働者からの 未払い残業代の請求

- 会社側の 固定残業代制度の適法な設計・見直し

- 継続的な法的サポート(顧問契約)

など、労働問題全般について対応しています。

初回相談では、事案に応じて弁護士が丁寧にご説明し、解決までの流れをご案内いたします。無理な勧誘は一切ありませんので安心してご相談ください。

まとめ

- 残業代(割増賃金)は法律で厳格にルールが決まっている

- 固定残業代を導入する際は明確な区分と超過分の支払いが必要

- 未払い残業代は労働者・使用者双方に重大なリスクとなる

労働問題でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

👉 [労働問題についてはこちら]

👉 [顧問弁護士サービスについてはこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「取引先に対する債権を回収するときの注意点は?」

1 はじめに

「取引先が売掛金を支払ってくれない」「工事代金が未払いのまま」「賃貸物件の家賃が滞納されている」「病院で診療報酬が長期間未払い」など、債権回収に関するトラブルは多くの企業・事業主に共通する悩みです。

債権とは、簡単にいえば「お金を請求できる権利」のことです。本記事では、債権回収を行う際に注意すべき法律上のポイントや、弁護士に依頼するメリットを解説します。

2 注意点① 違法な取り立ては「恐喝罪」などに問われるリスクがある

債権回収は本来、正当な権利行使ですが、脅迫や暴行を伴う方法を取れば違法となり、恐喝罪・脅迫罪・強要罪などの刑事責任を問われる可能性があります。また、過剰な回収行為は民事上の損害賠償責任を負う場合もあります。

実際の交渉や内容証明郵便の送付では、毅然とした態度を保ちつつも、冷静で紳士的な対応を取ることが重要です。

3 注意点② 商品を無断で持ち出すと「窃盗罪」となる可能性

「自分の商品だから」と思っても、取引先の倉庫などに保管されている場合、勝手に持ち出せば窃盗罪にあたります。担保権が設定されている場合でも、必ず民事執行法に基づく正式な手続きを踏まなければなりません。

また、無断で事務所や倉庫に侵入すれば建造物侵入罪、設備を壊せば器物損壊罪が成立するリスクもあります。

4 注意点③ 第三者に依頼できる範囲は限定されている

債権回収は、原則として弁護士や一部の専門資格者(司法書士・サービサー)しか取り扱うことができません。

- 弁護士:金額に制限なく対応可能

- 認定司法書士:140万円以下の債権に限り代理可能

- サービサー:金融機関等の特定金銭債権に限定

これ以外の第三者に依頼すると弁護士法違反となるおそれがあります。

5 注意点④ 破産・倒産手続きとの関係に注意

債務者(取引先)がすでに支払不能状態や債務超過にある場合、偏った回収を行うと、後日「詐害行為取消権」や「否認権」によって弁済の効力が取り消される可能性があります。

また、代物弁済を強引に行わせたりすると刑事罰の対象になることもあるため、慎重な対応が求められます。

6 まとめ 債権回収は弁護士に早めの相談を

債権回収は、方法を誤ると刑事責任・民事責任・手続き無効などの大きなリスクを伴います。

そのため、自己判断で動く前に、弁護士に相談することが最も安全で確実です。

結の杜総合法律事務所(仙台五橋本店・泉支店・東京支店)では、

- 売掛金・工事代金・家賃滞納・診療報酬未払いなど幅広い債権回収案件に対応

- 回収の見込みや今後の流れを、弁護士が事前に丁寧に説明

- 費用についても事前に明示し、無理な勧誘は一切なし

を徹底しています。

「取引先が支払ってくれない」「債権回収の方法が分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「共有不動産の解消方法・地番整備・境界確定を弁護士が解説」

1 はじめに

相続財産の中に共有不動産が含まれる場合、共有状態を放置すると将来的にトラブルが起こりやすくなります。例えば、相続を重ねることで共有者が増え、権利関係が複雑化して譲渡や売却が困難になったり、境界や地番が不明確なままでは遺産分割協議や相続税対策が進めにくくなることがあります。

そのため、不動産を相続した段階で、

- 共有関係の解消

- 地番の整備

- 境界の確定

を行っておくことが、相続・遺産分割をスムーズに進めるための有効な対策となります。

2 共有不動産の法律関係

(1)共有とは

複数人が1つの不動産を一定割合で所有することを「共有」といい、各人の割合を「持分」と呼びます。相続発生後の「遺産共有」もこれに含まれます。

ただし、遺産共有の場合は遺産分割協議または家庭裁判所の審判によって解消されるのが原則です。相続開始から10年が経過しない限り、単純に「共有物分割請求」をすることはできません(民法258条の2)。

(2)共有物の利用・管理・処分

- 各共有者は、自分の持分を自由に処分可能

- 不動産全体の利用や変更は、原則として共有者全員の同意が必要

- 建物の賃貸などの「管理行為」は、持分価格の過半数で決定可能

このように、共有不動産は権利関係が複雑で、協力が得られない共有者がいる場合には解消が進まないケースも少なくありません。

3 共有不動産の解消方法

(1)共有物分割協議

共有者間で合意できれば、以下の方法で分割可能です。

- 現物分割:土地を分筆してそれぞれ単独所有にする

- 代償分割:一人が取得し、他の共有者に代償金を支払う

- 換価分割:売却して代金を分け合う

(2)共有物分割請求訴訟

協議がまとまらない場合、裁判所に「共有物分割請求訴訟」を提起できます。判決により現物分割・代償分割・競売による分割が行われます。

(3)所在不明共有者がいる場合

共有者の中に連絡がつかない人がいる場合には、

- 所在不明共有者の持分取得の裁判

- 持分譲渡権限付与の裁判

を利用して、共有不動産を処理できる制度があります。相続や売却を進める上で有効な手続きです。

4 地番整備・境界確定の手続き

(1)地番の整備

地番は土地ごとに登記所で付される番号で、所有権や分筆登記の基礎となります。整理されていない場合、相続や売却時にトラブルの原因となるため、早めの整備が望ましいです。

(2)境界確定

隣地所有者との境界が不明確な場合には、

- 筆界特定制度(法務局に申請して専門家が調査)

- 境界確定訴訟(裁判所で最終的に確定)

といった手続きを利用して、境界を明確化します。これは将来の土地トラブル予防に直結します。

5 まとめ

- 共有不動産は放置すると相続トラブル・売却困難・税務上の不利益につながる

- 解消方法には「協議」「裁判」「所在不明共有者への対応」など複数の制度がある

- 相続不動産については、地番の整備や境界確定を同時に進めることが重要

6 当事務所へのご相談

弁護士法人結の杜総合法律事務所は、代表弁護士が税理士資格を有し、税理士法人も運営しています。相続・不動産の法律相談だけでなく、相続税・譲渡税など税務面のアドバイスまで一貫してサポート可能です。

さらに、司法書士・土地家屋調査士とも連携しており、

- 共有物分割請求

- 境界確定

- 不動産登記

までワンストップで対応いたします。

「共有不動産を解消したい」「境界を確定したい」「相続トラブルを避けたい」方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談では手続きの流れ・費用・解決方針を丁寧にご説明いたします。

👉 [相続・遺言の専門ページはこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「死因贈与とは?遺言との違いや税金の注意点を弁護士・税理士が解説」

1 はじめに

「親が自筆証書遺言を残していたが、押印がなく無効だといわれた。記載されている内容通りに財産を取得できないのか?」

このようなご相談を受けることがあります。

結論から言うと、押印を欠いた遺言は原則無効です。しかし、場合によっては『死因贈与契約』として有効に扱える可能性があります。

本記事では、死因贈与とは何か、遺言との違い、税金上の注意点について、弁護士かつ税理士がわかりやすく解説します。

2 死因贈与と遺言の関係(法的性質)

民法554条では「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」=死因贈与と規定されています。

遺贈と似ていますが、厳密には以下の点が異なります。

- 死因贈与は「生前贈与の一種」であり、贈与者の死亡を始期とする期限付贈与と考えられる。

- 遺言は死亡まで効力を発しませんが、死因贈与は契約成立時点で受贈者に「期待権」が生じます。

3 死因贈与と遺言の違い(4つの視点)

(1) 撤回の可否

- 遺言は自由に撤回可能。

- 死因贈与は契約であるため、原則撤回できません。判例(最判昭58・1・24)でも同様の立場がとられています。

(2) 贈与財産の処分

- 遺言:死亡まで効力がない → その間の処分は「撤回」とみなされる。

- 死因贈与:契約成立済み → 抵触する処分は「債務不履行」として扱われる。

(3) 方式

- 遺言:自筆証書、公正証書など厳格な方式が必要。

- 死因贈与:口頭でも契約可能。契約書も全文自筆である必要なし。

(4) 効力と承継

- 死因贈与契約成立時点で受贈者に期待権が発生。

- 贈与者死亡後、受贈者が既に亡くなっていれば、その相続人が権利を引き継げる。

4 死因贈与と税金(相続税・不動産取得税・登録免許税の違い)

(1) 相続税

- 共通点:遺贈も死因贈与も、相続税の課税対象になります。

(2) 不動産取得税

- 遺贈による取得:非課税。

- 死因贈与による取得:課税対象。仙台高裁判例(平成2年12月25日)でも確認されています。

(3) 登録免許税

- 相続人への遺贈:相続と同じ税率(不動産価額の1,000分の4)。

- 死因贈与:相続人であっても高い税率(不動産価額の1,000分の20)が課される。

5 無効な遺言書と死因贈与契約

押印がない、印字が多いなど形式を欠いた遺言書は無効です。

しかし、そこに署名があり、さらに受贈者への口頭申入れと承諾があれば、死因贈与契約が成立したと認められる余地があります。

実務では「遺言が無効=全て諦める」ではなく、死因贈与の可能性を検討することが重要です。

6 まとめ

- 死因贈与は「契約」であり、遺言と異なり撤回が制限され、税金面でも扱いが変わる。

- 相続税は共通だが、不動産取得税や登録免許税では大きな差がある。

- 無効な遺言があっても、死因贈与契約として認められる可能性がある。

7 相続・死因贈与のご相談は結の杜総合法律事務所へ

当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。

相続・遺言・死因贈与・相続税申告など、法律と税務の両面からワンストップでご相談いただけます。

- 遺言書の有効性や死因贈与契約の成立可能性を確認したい

- 不動産の相続や税金(相続税・不動産取得税・登録免許税)が心配

- 仙台・宮城で相続手続に強い専門家を探している

このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談では、弁護士・税理士が直接わかりやすくご説明し、ご納得いただいた上でサポートいたします。

👉 [相続・遺言の専門サイトはこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。