Author Archive

コラム「敷金の返還を請求したいときの注意点|原状回復費用・特約の有効性を弁護士が解説」

1 はじめに|敷金が返ってこない…それは正当でしょうか?

「賃貸借契約が終了し、建物の明渡しも済ませました。

それにもかかわらず、敷金がほとんど返ってこない、あるいは追加請求を受けているのですが、これは妥当なのでしょうか?」

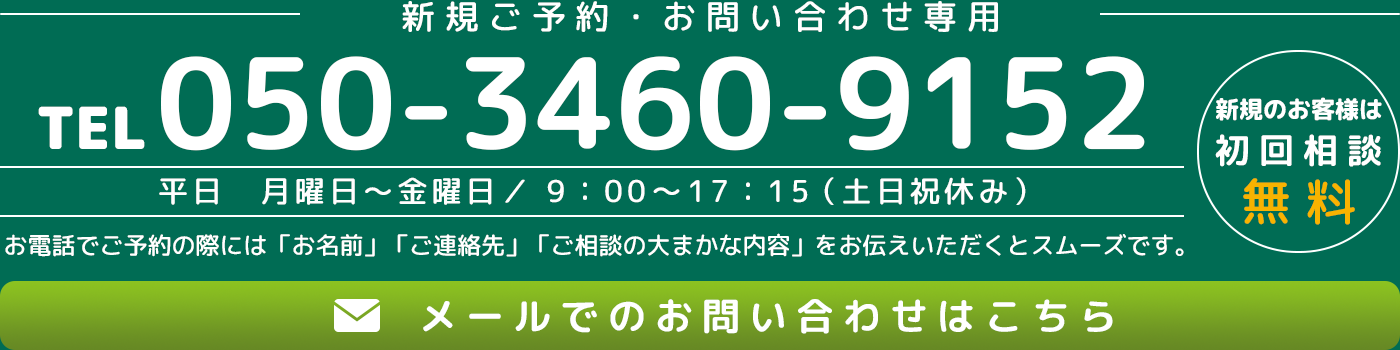

結の杜総合法律事務所では、敷金返還・原状回復をめぐるトラブルについて、賃借人・賃貸人双方から多数のご相談を受けています。

実際には、本来は返還されるべき敷金が、不適切な名目で差し引かれているケースも少なくありません。

本コラムでは、

- 敷金が返還される条件

- 差し引かれやすい費用の注意点

- 特約の有効・無効の判断基準

について、弁護士が分かりやすく解説します。

2 まず確認すべき「そのお金は本当に敷金か」

敷金とは、未払賃料や原状回復費用などの債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に預ける金銭をいいます(民法622条の2)。

重要なのは、名称ではなく性質です。

「敷金」「保証金」「預り金」と記載されていても、すべてが敷金に該当するとは限りません。

敷金に該当しない可能性がある例

- 保証金が「建設協力金」や「制裁金(早期解約ペナルティ)」の性質を持つ場合

- 権利金が営業上の利益の対価や、賃料の前払にすぎない場合

このような場合、敷金としての返還請求ができない可能性があるため、契約内容の精査が不可欠です。

3 敷金返還請求権はいつ発生する?

賃借人が

- 賃貸借契約を終了し

- 建物を明け渡した

この時点で、敷金返還請求権は原則として発生します。

もっとも、賃貸人から

「特約に基づき差し引く」

「原状回復費用に充当する」

と主張されることが多く、特約の有効性が最大の争点になります。

4 よく問題になる特約と有効性の判断基準

⑴ 敷引特約

敷引特約とは、一定額を無条件で差し引く特約です。

もっとも、敷引額が

- 通常損耗や経年変化の補修費として

- 社会通念上、著しく高額

である場合には、無効と判断される可能性があります。

⑵ 通常損耗補修特約

通常損耗(経年劣化・日常使用による傷み)は、原則として賃貸人負担です。

賃借人に負担させるためには、

- 通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されていること

- 賃借人が内容を明確に理解・合意していること

が必要とされています。

⑶ ハウスクリーニング特約

「退去時クリーニング代は必ず借主負担」とする特約も多く見られますが、

- どのような場合に

- いくら負担するのか

が明確でなければ、無効または限定解釈される可能性があります。

5 原状回復費用として差し引かれた場合のチェックポイント

退去後、管理会社から

- 修繕費用の明細

- 敷金精算書

が送られてくるのが一般的です。

その際は、

- 通常損耗まで含まれていないか

- 特約が無効となる部分がないか

- 修繕内容・金額が相当か

を一つずつ確認する必要があります。

6 原状回復義務の範囲|国交省ガイドラインが重要

賃借人は、故意・過失による損傷についてのみ原状回復義務を負います。

経年変化や通常使用による損耗は含まれません。

判断にあたっては、

- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

- 自治体の条例・指針

が実務上、重要な判断材料となります。

7 弁護士に相談するメリット

敷金返還トラブルは、

- 金額が比較的小さい

- しかし感情的対立が激化しやすい

という特徴があります。

弁護士に依頼することで、

- 不当な請求を的確に指摘

- 交渉・内容証明・訴訟対応まで一貫対応

が可能です。

8 まとめ|敷金が返ってこないと感じたら

- 敷金が返還されない

- 原状回復費用が高額

- 特約の内容がよく分からない

このような場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。

9 結の杜総合法律事務所へご相談ください

結の杜総合法律事務所では、

敷金返還・原状回復トラブルに関するご相談を多数解決してきました。

- 弁護士が直接、丁寧にご説明

- 費用・見通しを事前に明確化

- 不動産鑑定士・司法書士との連携によるワンストップ対応

無理な勧誘は一切ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

『令和8年2月の土曜相談日』のお知らせ

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月2回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。

なお、令和7年12月より土曜相談日を月2回に変更させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

令和8年2月の相談日は次の通りです。

① 2月14日(土)(担当弁護士:三塚)

② 2月28日(土)(担当弁護士:髙橋)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「相続税対策|暦年課税制度と配偶者控除特例を活用した生前贈与の実務ポイント」

1 はじめに|「暦年贈与」と「配偶者控除」を正しく使えば相続税は大きく変わる

相続税対策として、生前贈与を検討される方は非常に多くいらっしゃいます。

なかでも代表的な制度が『暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)』と、『贈与税の配偶者控除特例(最大2,000万円)』です。

もっとも、

- 贈与の方法を誤ると思わぬ贈与税・相続税が課税される

- 令和6年以降は生前贈与加算が「7年」に延長され、従来の感覚で対策すると失敗する

といった落とし穴も存在します。

本コラムでは、相続税を合法的に抑えるために知っておくべき暦年課税と配偶者控除特例のポイントを、法令・実務の両面から分かりやすく解説します。

2 暦年課税制度とは|毎年110万円まで非課税となる生前贈与

⑴ 暦年課税制度の基本

暦年課税制度とは、『1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額について、110万円まで非課税(基礎控除)』となる制度です。

この制度を活用し、毎年計画的に贈与を行うことで、

➡ 将来の相続財産を減らし

➡ 結果として相続税の負担を軽減

することが可能です。

⑵ 一般税率と特例税率(直系尊属からの贈与)

暦年贈与の税率には、以下の2種類があります。

- 一般贈与財産:配偶者・兄弟姉妹・子などからの贈与

- 特例贈与財産:直系尊属(父母・祖父母)から、18歳以上の子・孫への贈与

特例贈与財産に該当する場合は、税率が緩和された特例税率が適用されます。

⑶ 暦年贈与の税額計算方法(概要)

贈与税額は、次の計算式で求めます。

贈与税額 =(贈与額 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額

一般贈与財産と特例贈与財産が混在する場合は、法令に基づき按分計算を行う必要があります(措置法・通達)。

👉 税率表の正確な適用や有利不利の判断は専門的判断が不可欠です。

3 【重要】令和6年改正|生前贈与加算が「3年→7年」に延長

令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算される制度に変更されました。

ただし、

- 延長された4年間分については合計100万円まで非加算

- 贈与の種類によっては加算対象外となる特例も存在

➡ 暦年贈与は「早め」「計画的」がこれまで以上に重要となっています。

4 配偶者控除特例|居住用不動産等の贈与は最大2,000万円まで非課税

⑴ 配偶者控除特例とは

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、

- 居住用不動産

- 居住用不動産を取得するための金銭

を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です(相続税法21条の6)。

⑵ 適用要件(チェックポイント)

以下すべてを満たす必要があります。

- 婚姻期間20年以上

- 国内の居住用不動産等であること

- 翌年3月15日までに居住・取得

- 過去に同一配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと

➡ 形式的要件を欠くと特例は適用不可となります。

⑶ 相続開始前7年以内でも「持ち戻し不要」

配偶者控除特例を適用した居住用不動産の贈与は、相続開始前7年以内であっても相続税に加算されません。

そのため、

- 相続税対策

- 配偶者の生活保障

の両面から、非常に有効な生前対策といえます。

5 相続開始年の贈与と「特定贈与財産」

相続開始年に行われた贈与は、原則として相続税の課税対象となります。

しかし、

- 婚姻期間20年以上

- 配偶者控除未使用

- 居住用不動産の贈与

という要件を満たす場合、「特定贈与財産」として生前贈与加算の対象外となります。

👉 相続税申告・贈与税申告の双方が必要となるため、専門家の関与が必須です。

6 遺産分割との関係|配偶者への贈与は「特別受益の持ち戻し免除」が推定

民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与・遺贈は、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。

➡ 相続人間の紛争予防という観点でも重要な制度です。

7 相続税対策は「法務×税務」の同時検討が不可欠

生前贈与や相続税対策は、

- 税務(贈与税・相続税)

- 民法(遺産分割・特別受益)

- 実務(名義・資金管理)

が複雑に絡み合います。

一部だけを見た対策は、後に大きなトラブルを招く可能性があります。

8 【結の杜総合法律事務所の強み】弁護士×税理士によるワンストップ相続対策

結の杜総合法律事務所では、税理士法人を併設し、弁護士・税理士である代表・髙橋が直接対応しております。

- 相続税対策

- 生前贈与の設計

- 遺産分割・遺留分対応

- 相続税申告

まで、一貫したワンストップ対応が可能です。

東北地区では数少ない体制で、実務に即したご提案を行っています。

9 まずは無料相談をご利用ください

制度を正しく使えば、相続税は大きく変わります。

一方で、誤った判断は税務否認・相続トラブルにつながります。

「この贈与は大丈夫?」

「今から何をすべき?」

とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

👉 初回相談無料・無理な勧誘は一切ありません

▶「遺言・相続」ページはこちら

▶「遺言・相続の専門サイト」はこちら

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「【破産・廃業時】未払賃金立替払制度とは?|要件・対象・手続を弁護士が解説」

「会社が倒産して給料や退職金が支払われない」

そのような状況で、労働者を救済する公的制度が未払賃金立替払制度です。

本記事では、法人破産・廃業に直面した場合に問題となる未払賃金立替払制度の仕組み・利用要件・手続の流れを、弁護士がわかりやすく解説します。

未払賃金立替払制度とは【破産・廃業時の従業員救済制度】

未払賃金立替払制度とは、企業倒産により賃金や退職金が支払われないまま退職した労働者に対し、国が事業主に代わって未払賃金の一部を立替えて支払う制度です。

この制度は、

- 「賃金の支払の確保等に関する法律(賃確法)」

- 労働者健康安全機構

に基づき運用されています。

「解散・清算」と「倒産・廃業」の違いと制度の重要性

解散・清算の場合

会社が解散決議を行い清算する場合は、会社法に基づき官報公告・債権者への催告を行い、原則として公平に債務を弁済します。

倒産・廃業の場合

一方、破産や事実上の倒産では、

- 資産がほとんど残っていない

- 従業員に賃金・退職金を支払えない

というケースが多く、労働者が著しく不利になります。

👉 その救済制度として設けられているのが未払賃金立替払制度です。

対象となる「倒産」の種類【法律上・事実上】

未払賃金立替払制度は、次のいずれにも対応しています。

① 法律上の倒産

裁判所の決定・命令によるもの

- 破産手続開始

- 特別清算開始

- 民事再生手続開始

- 会社更生手続開始

② 事実上の倒産(中小企業)

- 事業活動が停止

- 再開の見込みがない

- 賃金支払能力がない

※労働基準監督署長の「倒産認定」が必要です。

【最新データ】未払賃金立替払制度の利用状況(令和5年度)

- 企業数:2,132件(前年比65.9%増)

- 支給者数:24,300人(前年比71.1%増)

- 立替払額:約86億円(前年比77.5%増)

👉 倒産件数の増加とともに利用が急増している制度です。

未払賃金立替払制度を利用するための要件

① 事業主の要件

次のすべてを満たす必要があります。

- 労災保険の適用事業所であること

- 1年以上事業活動を行っていたこと

- 法律上または事実上の倒産に該当すること

② 対象となる労働者

- 倒産手続申立日(または認定申請日)の6か月前~2年以内に退職していること

- 労働基準法9条の「労働者」に該当すること

※代表取締役などの役員、同居親族のみの事業などは対象外です。

③ 対象となる未払賃金の範囲と上限額

立替払の対象は、『未払賃金総額の80%(年齢別上限あり)』です。

| 退職時年齢 | 未払賃金総額の上限 | 立替払上限額 |

|---|---|---|

| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |

| 45歳未満 | 220万円 | 176万円 |

| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |

※賞与・解雇予告手当などは対象外です。

④ 請求できる期間

- 法律上の倒産:裁判所決定日の翌日から2年以内

- 事実上の倒産:倒産認定日の翌日から2年以内

立替払請求の具体的な手続の流れ

【法律上の倒産の場合】

- 破産管財人などから「証明書」を取得

- 必要書類を添付

- 労働者健康安全機構へ提出

【事実上の倒産の場合】

- 労働基準監督署へ倒産認定申請

- 認定後、「確認通知書」を取得

- 必要書類を提出し請求

【重要】会社側(経営者)が注意すべきポイント

- 破産・廃業の判断が遅れると

👉 従業員の立替払利用に影響する場合あり - 書類不備により

👉 支給が遅延・不支給となるケースも多数

👉 法人破産・廃業は、早期に専門家へ相談することが極めて重要です。

法人破産・廃業のご相談は結の杜総合法律事務所へ

結の杜総合法律事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営しており、弁護士・税理士である髙橋が代表を務めています。

- 法人破産・廃業

- 解散・清算

- 未払賃金・従業員対応

- 税務・会計処理まで一括対応

👉 東北でも数少ないワンストップ対応の法律事務所です。

無理な勧誘は一切ありません。

まずは状況整理だけでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

▶ [法人破産のページはこちら]

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

【重要なお知らせ】原香苗弁護士退職のお知らせ

平素より結の杜総合法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、当事務所所属の原 香苗弁護士は、令和7年12月31日をもって当事務所を退職いたしました。

また、従前お知らせいたしました通り、同日付をもって「泉中央支店」は閉業いたしました。

なお、税理士法人につきましては、本店(五橋)に併設された体制で引き続き業務を行っております。

法律相談・税務相談ともに、本店にてこれまでどおり対応可能ですので、ご安心ください。

今後の法律相談・ご依頼につきましては、五橋本店にて承ります。

引き続き、皆様の法的課題の解決に誠心誠意取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「保釈とは?保釈の現状・要件・保証金を弁護士が解説」

Ⅰ 保釈とは何か|刑事事件における重要性

保釈とは、起訴後に勾留されている被告人について、一定の条件のもとで身柄拘束を解き、社会生活を送りながら裁判を受けることを認める制度です。

刑事事件において身体拘束が長期化することは、仕事・家族関係・社会的信用に極めて大きな影響を及ぼします。そのため、

👉 早期に保釈を実現できるかどうかは、刑事弁護における最重要課題の一つ

といえます。

Ⅱ 保釈の現状|日本の保釈率は高いとは言えない

近年、日本における保釈率は緩やかに上昇しています。

- 令和2年度

- 勾留された人員:49,216人

- 保釈された人員:15,431人

- 保釈率:約31.35%

また、平成28年から令和元年までの推移を見ると、

- 平成28年:30.47%

- 平成29年:32.47%

- 平成30年:33.35%

- 令和元年:32.87%

と、30%台を維持しているものの、決して高い水準とは言えません。

保釈率を見る際の注意点

この保釈率には、

- 第1回公判後の保釈

- 結審後、判決前の短期間の保釈

も含まれています。

否認事件や裁判員裁判では、起訴から初公判まで長期間を要することも多く、実質的には長期間身体拘束が続くケースも少なくありません。

だからこそ、

弁護人による早期・的確な保釈活動が極めて重要

となります。

Ⅲ 保釈の要件|いつ・どのように認められるのか

1 保釈は「起訴後」に請求できる(刑訴法88条)

保釈は、起訴された後にはじめて請求可能です。

一般的な流れは次のとおりです。

- 保釈請求書の提出

- 検察官の意見聴取

- 裁判官との面接

- 保釈許可または却下の決定

Ⅳ 権利保釈とは|刑事訴訟法89条

刑事訴訟法89条各号の除外事由がなければ、保釈は「権利」として認められます。

主な除外事由(概要)

- ① 重罪事件(死刑・無期・長期懲役が予定される罪)

- ② 一定の前科がある場合

- ③ 常習性が認められる場合

- ④ 罪証隠滅のおそれ

- ⑤ 被害者・証人への働きかけのおそれ

- ⑥ 逃亡のおそれ

もっとも、これらに形式的に該当しても、直ちに保釈が不可能になるわけではありません。

Ⅴ 裁量保釈とは|平成28年改正で重要性が拡大

裁量保釈(刑訴法90条)

権利保釈の除外事由がある場合でも、

裁判所が「適当」と判断すれば、職権で保釈を許可できます。

平成28年の法改正により、裁判所が考慮すべき事情が明確化されました。

裁判所が考慮する主な事情

- 逃亡・罪証隠滅のおそれの程度

- 身体拘束が続くことによる

- 健康上の不利益

- 経済的影響

- 社会生活への支障

- 防御権行使への影響

裁量保釈を実現するために重要な主張例

- 捜査がほぼ終了していること

- 関係者との接触のおそれがないこと

- 示談成立や被害回復の状況

- 家族・雇用主などの身元引受人の存在

- 定職・住居が安定していること

- 偶発的犯行で再犯のおそれが低いこと

👉 具体的な事実・資料を示して説得的に主張できるかが、結果を大きく左右します。

Ⅵ 保釈保証金はいくらか|相場と減額の可能性

一般的な相場

- 約150万円~300万円程度

ただし、刑事訴訟法93条2項により、

- 犯罪の性質・内容

- 被告人の資産・収入

- 性格・生活状況

などを考慮し、「相当な金額」でなければならないとされています。

そのため、

- 資力が乏しい

- 逃亡のおそれが低い

といった事情を丁寧に主張・立証すれば、

👉 150万円未満となるケースも実際に存在します。

Ⅶ 保釈が却下された場合の対応

保釈が却下されても、

- 準抗告

- 抗告

- 再度の保釈請求

など、引き続き身体解放を目指す手段は残されています。

あきらめず、状況の変化や追加資料を踏まえて再チャレンジすることが重要です。

Ⅷ 弁護士に早期相談する重要性

保釈は、

- 弁護士の経験・判断力・主張の組み立て方

- 裁判官・検察官への説明力

によって、結果が大きく左右されます。

特に、

「起訴直後の初回保釈請求」

が極めて重要です。

Ⅸ 最後に|刑事事件・保釈のご相談はお早めに

保釈は、被告人本人だけでなく、

ご家族の生活・将来を守るためにも極めて重要な制度です。

結の杜総合法律事務所では、

- 刑事事件の今後の見通し

- 保釈の可能性

- 費用・手続の流れ

について、弁護士が直接・丁寧にご説明いたします。

無理な勧誘は一切ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「破産するおそれのある会社から事業譲渡を受ける際のリスクとは― 倒産前M&A・事業譲受で必ず押さえるべき法的注意点 ―」

1 はじめに|「安く買える事業」には落とし穴がある

物価高や景気低迷が続く中、資金繰りに苦しむ企業が事業の一部を譲渡するケースは年々増えています。

一方で、譲受側から見れば、

- 「有望な事業を安価に取得できるのではないか」

- 「同業他社の顧客・ノウハウを引き継げるのではないか」

と考え、前向きに検討されることも少なくありません。

しかし、譲渡元の会社が破産に近い状態にある場合、

事業譲渡そのものが後から覆される、極めて重大なリスクが潜んでいます。

本コラムでは、

破産するおそれのある会社から事業譲渡を受ける際に問題となる主な法的リスクと注意点を、実務・裁判例を踏まえて解説します。

2 破産管財人による「否認権」とは|事業譲渡が無効になるリスク

(1)否認権の概要

譲渡会社が破産した場合、

破産管財人は、破産手続開始前に行われた一定の取引を「否認」する権限を有します(破産法160条以下)。

事業譲渡が否認されると、

- 譲り受けた事業・資産の返還

- 返還できない場合は金銭による価額償還

を求められる可能性があります。

つまり、正規の手続きを踏んで契約したとしても、安全とは限らないのです。

(2)事業譲渡で問題となりやすい否認類型

事業譲渡との関係で、特に問題となるのは以下の類型です。

① 詐害行為否認(破産法160条1項1号・2号)

- 破産者が債権者を害することを知りながら行った行為

- 支払停止後などに行われ、債権者に不利益を与える行為

👉 譲受会社が「資金繰り悪化」や「破産の危険」を知っていた場合、否認される可能性が高まります。

② 無償否認(破産法160条3項)

- 無償、または無償と同視できるほど不当に低廉な価格での譲渡

👉 「格安での事業譲受」は、極めて危険です。

(3)裁判例から見る否認リスク

裁判例では、

- 実質的に無償で取引先関係を移転させた事案につき無償否認を認めた例

- 事業譲渡について詐害行為否認を認め、価額償還を命じた例

など、譲受会社に厳しい判断が数多く示されています。

3 破産していなくても要注意|債権者の「詐害行為取消権」

(1)民法上の詐害行為取消権

譲渡会社がまだ破産していない場合でも、

債権者は民法424条以下に基づき、事業譲渡の取消しを求めることができます。

- 債務者が債権者を害することを知ってした行為

- 譲受人も害意を知っていた場合

には、取消しが認められる可能性があります。

(2)期間制限にも注意

- 債権者が事実を知ってから2年

- 行為時から10年

を経過すると行使できなくなりますが、

取引後、長期間リスクが残る点は看過できません。

4 商号続用による責任|社名を引き継ぐリスク

事業譲受後、譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、

譲受会社が譲渡会社の債務についても責任を負う可能性があります(会社法22条)。

- Webサイト

- 商品パッケージ

- 名刺・看板

などの扱いには、特に注意が必要です。

5 詐害的事業譲渡における譲受会社の責任(会社法23条の2)

譲渡会社が、

- 債権者を害することを知りながら事業譲渡を行った場合

には、

譲受会社は、承継した財産の価額を限度として責任を負う可能性があります。

もっとも、破産・再生等の法的倒産手続が開始されている場合には、

この責任が否定されるケースもあり、事案ごとの精緻な判断が不可欠です。

6 まとめ|倒産前事業譲渡は「専門家関与」が不可欠

破産するおそれのある会社からの事業譲受は、

- 否認権

- 詐害行為取消権

- 商号続用責任

- 譲受会社の直接責任

といった複数の重大リスクを伴います。

特に、

- 不当に安い価格

- 無償に近い譲渡

- 譲渡会社の資金繰り悪化を認識している場合

には、後日、事業を失う可能性すらあることを十分理解しておく必要があります。

【経営者の皆様へ】事業譲渡・M&Aは事前相談が重要です

結の杜総合法律事務所では、

- 事業譲渡・M&Aにおける法的リスク分析

- 倒産・破産を見据えた事業再編の助言

- 税理士事務所併設による税務面を含めたワンストップ対応

を行っております。

「この事業譲渡は安全なのか?」

「後から責任を追及されることはないか?」

とお悩みの方は、契約前に必ずご相談ください。

無理な勧誘は一切ございません。

👉 まずはお気軽にお問い合わせください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「遺留分侵害額の算定方法とは?― 生前贈与・遺言がある場合の具体的な計算と注意点を弁護士が解説 ―」

1 はじめに|「全財産を長男に」という遺言でも、何ももらえないとは限りません

相続において、次のようなご相談は非常に多く寄せられます。

Q

「夫が『全財産を長男に相続させる』という遺言を残して亡くなりました。

相続人である私や二男には、何か請求できる権利はあるのでしょうか。

また、遺留分侵害額はどのように算定するのですか。」

A

遺言によって相続分が指定されていても、一定の相続人には「遺留分」が保障されています。

遺留分侵害額は、

①相続開始時の財産+②一定期間内の生前贈与-③債務

によって算定され、その金額に法定相続分と遺留分割合を乗じて計算します。

本コラムでは、遺留分侵害額の具体的な算定方法について、条文・判例を踏まえながら、実務上問題となりやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。

2 遺留分侵害額の基本的な計算式

遺留分を算定するための財産の価額は、次の式で計算します(民法1043条1項)。

遺留分算定の基礎財産

=

① 相続開始時に被相続人が有していた積極財産

+

② 遺留分算定の対象となる生前贈与

-

③ 被相続人の債務(借金・未払金など)

この金額に、

- 各相続人の法定相続分

- 各相続人の遺留分割合

を掛け合わせた額が、具体的な遺留分額となります。

相続や遺言によって取得した財産がこの金額に満たない場合、不足分について遺留分侵害額請求を行うことができます。

※遺留分侵害額の算定時点は相続開始時であり、相続開始後に誰かが債務を弁済していても、原則として算定に影響はありません(最判平成8年11月26日)。

3 「相続開始時に有していた財産」とは何か

ここでいう「財産」とは、被相続人の積極財産を指します。

(1)算入されるもの

- 不動産

- 預貯金

- 株式・投資信託

- 売掛金・貸付金 など

(2)算入されないもの

- 祭祀財産(仏壇・位牌・墓地等)(民法896条・897条)

(3)評価が難しい財産がある場合

条件付き権利や評価困難な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格を定めます(民法1043条2項)。

4 生前贈与はどこまで遺留分算定に含まれるのか

生前贈与を自由に認めてしまうと、遺留分制度が形骸化します。一方で、すべてを遡及すると取引の安全が害されます。

そのため、民法は次のようなルールを定めています(民法1044条)。

(1)原則

- 相続開始前1年以内の贈与

→ 原則としてすべて算入 - 1年以上前の贈与

→ 贈与者・受贈者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」のみ算入

(2)相続人への贈与の特則

相続人に対する贈与については、

相続開始前10年間にされた「特別受益」に該当する贈与が算入対象となります(民法1044条3項)。

(3)贈与と同視される行為

- 無償の信託利益の供与

- 共有持分の放棄

- 寄附行為 なども、贈与と同様に扱われます。

5 不相当な対価での売買(実質的な贈与)

時価とかけ離れた価格で行われた有償行為については、

当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、

贈与とみなされ、遺留分算定の対象となります(民法1045条2項)。

6 贈与の評価時点はいつか

- 相続開始前1年以内の贈与

→ 贈与契約時を基準(通説・裁判例) - 金銭贈与

→ 相続開始時の貨幣価値に換算して評価(最判昭和51年3月18日)

7 控除される「債務」の範囲

遺留分算定において控除される債務には、以下が含まれます。

(1)含まれるもの

- 借金・未払金

- 租税・公租公課

- 罰金などの公法上の債務

(2)含まれないもの

- 相続税

- 遺産管理費用

- 遺言書検認申立費用 など

相続人自身が被相続人に対して有していた債権・債務についても、混同による消滅を前提とせず、相続開始時の客観的財産状態を基準に判断されます(さいたま地裁平成21年5月15日判決)。

8 「全財産を一人に相続させる」遺言がある場合の算定

相続人の一人に全財産を相続させる遺言がある場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。

この点につき、最高裁平成21年3月24日判決は、

相続債務も含めて指定相続人が承継するのが原則としたうえで、

遺留分侵害額の算定において、

遺留分権利者の法定相続分に相当する債務額を加算することはできない

と明確に判断しています。

9 「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは?

贈与当事者に悪意や害意まで必要ではありませんが、

- 贈与財産が残存財産を上回ること

- 将来、財産状況に大きな変動がないこと

などを具体的に認識していたことが必要とされています(大判昭和11年6月17日)。

10 まとめ|遺留分侵害額の算定は専門的判断が不可欠です

遺留分侵害額の算定は、

- 生前贈与の有無・時期

- 不動産や株式の評価

- 債務の取扱い

- 遺言の内容

など、高度な法的判断と実務経験が不可欠です。

少しの評価の違いで、請求できる金額が大きく変わることも珍しくありません。

11 弁護士への相談のご案内

結の杜総合法律事務所では、

- 遺留分侵害額請求が可能かどうか

- おおよその請求額の見通し

- 手続の流れ・期間・費用

について、弁護士が直接、丁寧にご説明しております。

無理な勧誘は一切ありません。

まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

『令和8年1月の土曜相談日』のお知らせ

弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月2回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。

なお、令和7年12月より土曜相談日を月2回に変更させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

令和8年1月の相談日は次の通りです。

① 1月17日(土)(担当弁護士:髙橋)

② 1月31日(土)(担当弁護士:三塚)

お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。

相談場所は、原則として五橋本店となります。

(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)

また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。

皆様のご予約をお待ちしております。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。

コラム「交通事故における損益相殺とは?|示談金が減額される仕組みを弁護士が徹底解説」

1 はじめに

交通事故の被害者が、治療費や休業損害などとは別に、労災保険・自賠責保険金・各種社会保険から給付を受けた場合、それらが損害賠償から差し引かれるのか——。

示談交渉の現場では、ほぼ必ず問題となる重要な論点です。

本コラムでは、交通事故の損害賠償で必ず押さえておくべき 「損益相殺」 について、裁判例をふまえてわかりやすく解説します。

2 損益相殺とは?(基本概念)

損益相殺とは、交通事故などの不法行為による損害賠償額を算定する際に、

事故を原因として損害だけでなく利益も受けた場合、その利益を損害額から控除し、公平な負担を図る考え方

をいいます。

法律上の明文規定はありませんが、

「損害の公平な分担」(民法709条の趣旨)に基づく重要な法理として確立しています。

3 交通事故で損益相殺の対象となる主なもの(実務でよく問題になる給付)

損益相殺の対象になるかどうかは、

- 給付の目的・趣旨

- 加入費用の負担者

- 加害者に対する代位取得の有無

などを総合的に考慮して判断されます。

① 自賠責保険金

自賠責保険は被害者救済を目的とした制度で、支払われる保険金は損益相殺の対象とされます(最判昭39・5・12)。

政府保障事業の填補金も同様です。

② 労災保険の給付金

労災保険給付は損害を填補する性質を持ち、代位取得の規定(労災12の4)もあることから、損益相殺の対象です(最判平8・2・23)。

ただし、

- 休業特別支給金

- 障害特別支給金

などの「特別支給金」は損害補填が目的ではないため、損益相殺の対象外とされています。

③ 各種社会保険の給付(健康保険・厚生年金・共済など)

損害と同質性が認められる場合、損益相殺の対象となります。

例:

- 障害厚生年金(最判平11・10・22)

- 遺族厚生年金(最判平16・12・20)

- 障害基礎年金(最判平11・10・22)

- 健康保険の傷病手当金・高額療養費 など

④ 人身傷害補償保険金

実損填補型であり、代位規定も存在するため、損益相殺の対象です(最判平20・10・7)。

ただし、控除される金額は「自己過失分を超えた部分」に限定されます。

4 損益相殺ができる範囲(費目ごとの制約)

損益相殺は、同じ損害項目間でのみ行われるという重要な原則があります。

例えば、

- 労災の休業補償給付 → 休業損害(逸失利益)から控除

- 慰謝料から控除することは不可(最判昭58・4・19)

- 積極損害から控除することも不可(最判昭62・7・10)

どの費目からどこまで控除されるかは、示談交渉・裁判でも頻繁に争点になります。

5 損益相殺ができる範囲(将来給付の扱い・時的制約)

年金給付や将来の介護給付など、将来の給付が確定していないものは原則として損益相殺の対象となりません(最判平5・3・24)。

理由:

- 将来の給付は不確実性がある

- 債権取得のみでは現実の補填とはいえない

ただし、政府保障事業との関係では特則があり、

将来受給予定分も含めて控除されるという裁判例があります(最判平21・12・17)。

6 生命保険は損益相殺の対象になるか?(結論:ならない)

生命保険金は、

- 契約者が支払った保険料の対価

- 事故と無関係に支払われるもの

であることから、損益相殺の対象外です(最判昭39・9・25)。

傷害保険などの定額給付型保険も同様です。

7 搭乗者傷害保険金は損益相殺の対象か?(対象外)

搭乗者傷害保険は、

- 加害者に代位取得しない

- 損害補填ではなく搭乗者保護が目的

であるため、損益相殺の対象外とされています(最判平7・1・30)。

8 自損事故保険金も損益相殺の対象外

自損事故保険金も生命保険に近い性質を持ち、定額給付・代位なしのため、損益相殺の対象外と判断されています(東京高判昭59・5・31)。

9 まとめ:損益相殺は極めて複雑。示談前に弁護士へ相談すべき理由

損益相殺は、

- 何が控除されるか

- どこから控除されるか

- 控除できる時点

など、裁判例が多数存在し非常に複雑です。

保険会社が最初に提示する金額は、裁判で認められる金額より低いことが一般的です。

一度示談書にサインしてしまうとやり直しはできません。

そのため、示談提案があった場合は、必ず弁護士によるチェックを受けることをおすすめします。

結の杜総合法律事務所へのご相談について

当事務所では、交通事故に関する損害賠償・示談交渉・後遺障害申請などについて、

弁護士が直接、今後の流れや費用を丁寧にご説明します。

無理な勧誘は一切ありません。

弁護士費用特約があれば、相談料・弁護士費用の自己負担は原則ゼロ

まずは保険証券をご確認いただくか、保険会社へお問い合わせください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。