1. はじめに

被相続人(亡くなられた方)を介護したり、一緒に仕事をするなどして財産の維持・増加に貢献した方は、相続の際にどのような取り扱いを受けるのでしょうか?

本記事では、相続における「寄与分」と「特別寄与料」について、要件や請求方法をわかりやすく解説します。

2. 寄与分とは?

寄与分とは、相続人の中で特別な貢献をした方に対し、法定相続分より多くの遺産を取得できる制度です。これにより、相続人間の公平が図られます。

2-1. 寄与分が認められる要件

寄与分が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

- 特別な貢献があること

- 一般的な親族間の扶養義務を超えた貢献が必要です。

- 例:日常的な買い物の付き添い程度では不十分。

- 相続開始前の行為であること

- 被相続人が亡くなった後の葬儀や遺品整理などは寄与分に該当しません。

- 被相続人の財産の維持・増加に貢献していること

- 具体的に財産を守った、または増やした事実が求められます。

- 無償で行われたこと

- 介護や事業への関与などが報酬を受けずに行われていた必要があります。

2-2. 寄与行為の具体例

寄与分として認められる主な行為は、以下の5つに分類されます。

- 家事従事型(家業や事業に無償で従事)

- 金銭等出資型(被相続人の事業や生活のために資金を提供)

- 療養看護型(長期間にわたる介護)

- 扶養型(生活費負担などで被相続人の財産減少を防ぐ)

- 財産管理型(不動産管理や投資などを行い財産を増加させる)

2-3. 寄与分の主張期限

寄与分は、原則として相続開始から10年以内に主張する必要があります。

ただし、2023年4月1日以前に開始した相続では、相続開始から10年経過時点と2028年3月31日のいずれか遅い方まで主張可能です。

3. 特別寄与料とは?

特別寄与料とは、被相続人に無償で療養介護などを行い、財産の維持・増加に貢献した相続人以外の親族が相続人に対し請求できる金銭です。

3-1. 特別寄与料の要件

- 相続人ではない親族であること(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)

- 特別の寄与があること(長期間の無償介護など)

- 無償で行われたこと(給与や報酬を受けていない)

3-2. 特別寄与料の請求方法

特別寄与料は、相続人との協議で決定します。

協議がまとまらない場合、相続開始及び相続人を知った日から6か月以内または相続開始から1年以内に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる必要があります。

ただし、2019年7月1日より前に開始した相続には特別寄与料の制度は適用されません。

4. まとめ

寄与分・特別寄与料は、相続において重要な役割を持つ制度です。

- 相続人であれば寄与分を主張可能(ただし、特別な貢献が必要)

- 相続人でない親族も特別寄与料を請求可能(療養介護などの無償の貢献が前提)

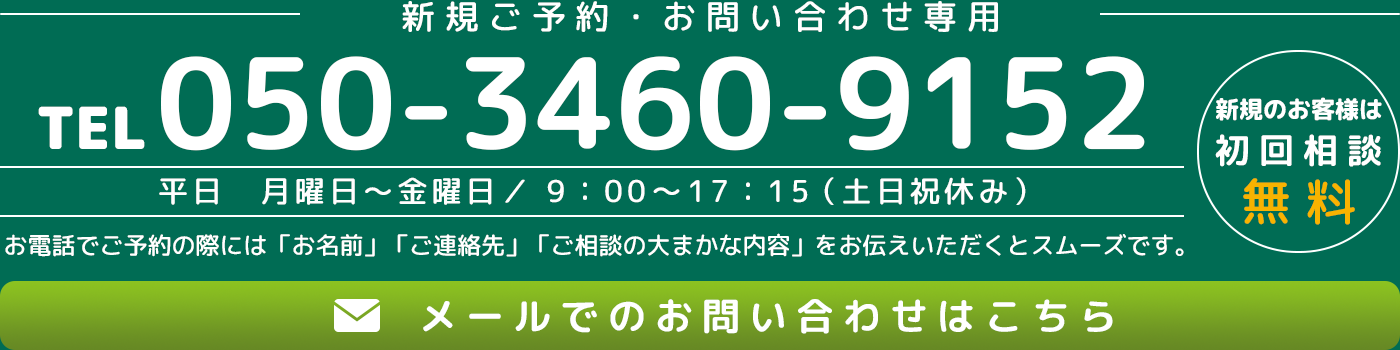

寄与分や特別寄与料の具体的な算定方法や調停・審判の手続きについて詳しく知りたい方は、ぜひ結の杜総合法律事務所へご相談ください。

専門の弁護士が丁寧にご説明し、最適な解決策をご提案いたします。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。