このページの目次

1 はじめに

賃貸物件を貸す際、「退去時の原状回復費用をどこまで賃借人に負担させられるか」という点でトラブルになるケースは少なくありません。

特に、通常の使用による損耗(通常損耗)や経年劣化まで賃借人が負担するかどうかは、契約書の定め方ひとつで結果が大きく変わります。

本コラムでは、最高裁判決の基準に沿った契約書条項の定め方と、トラブルを未然に防ぐための注意点を、弁護士が分かりやすく解説します。

2 原状回復費用の負担に関する基本的な考え方

(1)原則:通常損耗は賃貸人が負担

経年変化や通常使用による損耗(通常損耗)については、賃料の中にその修繕費用が含まれていると考えられるため、原則として賃貸人が負担します。

(2)例外:賃借人に負担させるための条件

ただし、賃貸人と賃借人が明確な合意をした場合には、賃借人に一部負担させることも可能です。

最高裁平成17年12月16日判決は次のような趣旨のことを述べています。

「賃借人に通常損耗部分の原状回復義務を負わせるためには、少なくともその範囲や内容が契約書に具体的に明記されているか、または賃貸人の説明によって賃借人が明確に認識し、合意したことが必要である。」

つまり、契約書に具体的な記載がなければ、後日その負担を請求しても無効とされるリスクがあります。

3 契約書条項の書き方【実例付き】

[基本例]通常損耗を賃貸人が負担する場合

第◯条(物件の明渡し)

1 乙は、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。

2 乙は、経年変化及び通常の使用による損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。

3 乙が残置した物は甲が処分でき、その費用は乙が負担する。

【変更例】通常損耗の一部を賃借人が負担する場合

第◯条(物件の明渡し)

1 乙は、本契約終了時に本物件を明け渡さなければならない。

2 経年変化・通常使用による損耗であっても、ハウスクリーニング費用(1㎡あたり金○○円)は乙の負担とする。

3 原状回復に業者を利用する場合は、甲の指定する業者を利用する。

このように、賃借人が負担する具体的な項目と金額を明示することが重要です。

4 関連法令・条例のポイント

(1)東京都「賃貸住宅紛争防止条例」

東京都では、宅建業者に対し「退去時の原状回復や修繕の費用負担に関する説明義務」を課しています。

条例に基づく説明書のモデルは東京都の公式サイトで公開されており、契約前に負担区分を明確化する実務参考資料として有用です。

また、条例改正により、説明書を電子メール等で交付することも可能になりました(条例第2条第2項)。

5 造作買取請求権にも注意

借地借家法33条に基づき、賃借人は、賃貸人の同意を得て設置した造作(畳・建具など)の時価買取を請求できる権利(造作買取請求権)を持ちます。

ただし、これは任意規定であるため、契約書に「造作買取請求権を行使できない」旨を明記しておくことで防止可能です。

6 よくある質問(Q&A)

Q1:通常損耗の範囲を明記していない契約書は有効?

A:明記していない場合、原則として賃借人に通常損耗部分の負担を求めることはできません。後日請求しても認められないケースが多いです。

Q2:ハウスクリーニング費用を賃借人負担にできる?

A:契約書に「ハウスクリーニング費用は賃借人負担」と明記し、金額や内容を具体的に示していれば有効です。

Q3:退去時の残置物処分費はどう定めるべき?

A:残置物を賃貸人が処分でき、その費用を賃借人が負担する旨を明確に定めておく必要があります。

7 まとめ:契約書での明確化がトラブル防止の鍵

原状回復費用の負担をめぐるトラブルは、契約書の記載不足や説明不足が原因であることがほとんどです。

賃貸人・不動産オーナーとしては、どの部分を誰が負担するかを契約書で明確に定めることが最重要です。

8 弁護士に相談するメリット

結の杜総合法律事務所では、

- 建物賃貸借契約書のリーガルチェック

- 原状回復費用や敷金返還を巡るトラブル対応

- 不動産オーナー向けの顧問契約・紛争予防アドバイス

などを行っています。

不動産鑑定士・司法書士などの専門家とも連携し、ワンストップで問題解決が可能です。

「原状回復トラブルを防ぎたい」「賃貸契約書の書き方を見直したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

初回相談では、今後の流れや費用を弁護士が丁寧にご説明し、無理な勧誘も一切行いません。

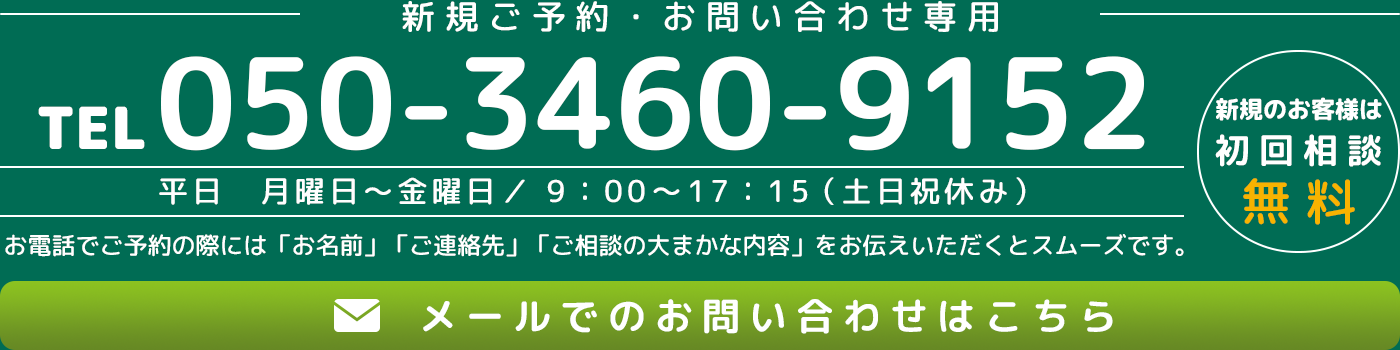

📞 お問い合わせはこちらから

相続・不動産・企業法務の専門弁護士が対応します。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。