離婚に際して、父母どちらが子どもの親権者になるかで悩んでいる方も多いでしょう。特に両親が親権を譲らない場合、最終的には離婚訴訟で決着をつけることになります。その際、親権者はどのような基準で決まるのでしょうか? 本コラムでは、親権者・監護権者の決定に関する法律的な基準を解説します。

1. 現行法における親権者・監護権者の指定基準

離婚時に親権者を指定する際、まずは父母の協議で決定されます(民法第819条1項)。協議がまとまらない場合や協議できない場合、家庭裁判所による調停または審判で決定されます(家事手続第39条・第244条・別表第2)。裁判による離婚の場合、裁判所が親権者を定めます。親権者・監護権者は子どもの利益を最優先に考慮して選ばれるべきです。

2. 親権者・監護権者指定の基準

親権者や監護権者を指定する際には、子どもの利益を最優先に判断することが最も重要です。これは民法第766条・第819条で定められており、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

- 父母側の事情

- 監護能力、経済的・精神的家庭環境

- 子どもの教育環境や居住環境

- 愛情の深さ、過去の監護状況

- 子どもの側の事情

- 年齢、性別、発育状況

- 子ども自身の意向

- 父母や親族との関係性

また、不貞行為が親権者の適格性に影響するかについては、不貞行為が直接的に親権者の指定に影響することは少なく、実際に子どもの監護に悪影響を及ぼしていることが証明される場合に限り、親権者として不適当とされることがあります。

3. 親権者・監護権者指定で重視される事情

親権者を決定する際に重視される主な事情は次の通りです:

- 現状の尊重(継続性)

現在子どもを監護している親権者が引き続き監護を行うべきという原則です。特段の事情がない限り、現状を維持することが基本とされています。 - 母親の優先

乳幼児の場合、母親が優先されることが一般的です。しかし、父親でも適切な監護能力がある場合や母親が不適格な場合は、父親が親権者となる可能性もあります。 - 子どもの意思の尊重

子どもが15歳以上の場合、その意思が強く反映されるべきですが、10歳以上であれば子どもの意見も考慮されることが多いです。 - 兄弟姉妹の不分離

兄弟姉妹が可能な限り一緒に監護されることが望ましいとされますが、子どもの年齢が上がるとこの基準は後退します。 - 面会交流の許容性

相手方と子どもとの面会交流が適切に行われることも、親権者を決める際に有利に働くことがあります。

4. 親権に関する民法改正

令和6年5月17日に成立した民法改正(令和6年法律33号)により、親権に関する規定が大きく変更されました。改正後のポイントは以下の通りです:

- 親権共同行使の原則と例外

親権は基本的に父母共同で行使されますが、父母の一方が親権を行使できない場合や子どもの利益のために急迫の事情がある場合は、単独親権となることがあります。 - 離婚後の親権者

協議離婚の場合、父母の合意により親権者を決定できます。共同親権を選択することも可能となり、親権者が一方のみの場合でも、家庭裁判所は子どもの利益を最優先に考慮して決定します。

離婚問題でお悩みの方へ

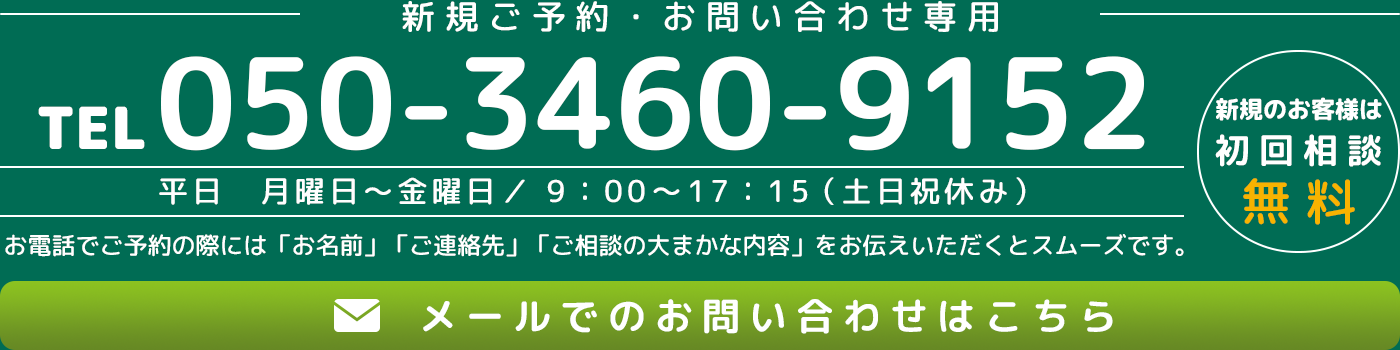

結の杜総合法律事務所では、離婚に関するお悩みに対し、専門の弁護士が親身に対応いたします。離婚手続きの流れや実際にかかる弁護士費用について、事前にしっかりと説明させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

「離婚・男女問題」の詳細な情報やご相談はこちらからご確認ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。