このページの目次

「会社を自主的に解散・清算したい」──そんなときどうすれば?

Q:売上が落ち込んでおり、債務超過の懸念があります。取引先や従業員に迷惑をかけないよう、会社の資産が残っているうちに、自主的に解散・清算したいのですが、どのような手続が必要でしょうか?

A:会社を解散・清算するには、通常清算(任意清算)または裁判所を通じた破産・特別清算などの手続があります。会社の状況に応じて最適な方法を選び、適切に進めることが重要です。

この記事では、会社解散・清算の流れや注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。

1.会社を清算する方法は大きく2つ

会社の清算には、以下のように大きく2種類あります。

(1)通常清算(任意清算)

- 株主総会の特別決議で解散し、清算人を選任

- 裁判所を介さず、会社自身で清算手続きを進める

- 債務超過ではない会社に適した方法

(2)裁判所を通じた清算

- 主に債務超過の会社が対象

- 裁判所に破産や特別清算を申し立て、公的な監督のもとで手続が進む

2.通常清算の流れと手続きのポイント

(1)株主総会での解散決議

会社法に基づき、株主総会で「特別決議」が必要です。

出席株主の3分の2以上の賛成が必要となります。

(2)清算人の選任

原則として取締役が清算人になりますが、別の者を選任することも可能です。

(3)登記の申請

以下の登記を2週間以内に行う必要があります。

- 解散登記(会社法926条)

- 清算人登記(会社法928条)

代表清算人の住所や、定款に清算人会の設置がある場合は、その旨の記載も必要です。

(4)債権者への公告・債務整理

- 官報公告により債権者に債権の申出を促します。

- 債務整理後、残余財産があれば株主に分配します。

3.旧商法からの変更点と実務への影響

- 旧商法では裁判所への届出が必要でしたが、会社法では不要です。

- 清算に関する登記書類の簡素化が進んでいます。

- 通知義務の廃止により、株主への通知も任意となりました。

4.注意すべき登記事項と制度変更

- 令和6年10月から、代表清算人の住所非表示が可能になりますが、金融機関等との取引で支障が出る可能性があります。慎重に検討しましょう。

- 旧姓の併記を希望する場合の戸籍添付要件など、登記制度も更新されています。

5.弁護士と税理士の両面サポートが重要

会社を解散・清算する際には、法的な問題だけでなく、税務・会計の観点からの対応も不可欠です。

結の杜総合法律事務所では、弁護士と税理士の資格を有する代表が、ワンストップで対応しています。

東北エリアでは希少な「税理士法人を併設する弁護士法人」です。

6.まずはご相談ください(無料初回相談)

- 「今の会社の状態で清算できるのか?」

- 「破産ではなく通常清算を選べるか?」

- 「役員の責任や従業員への対応は?」

など、お悩みの点はご相談ください。

ご説明後にご納得いただいてからのご依頼となります。無理な勧誘等は一切いたしません。

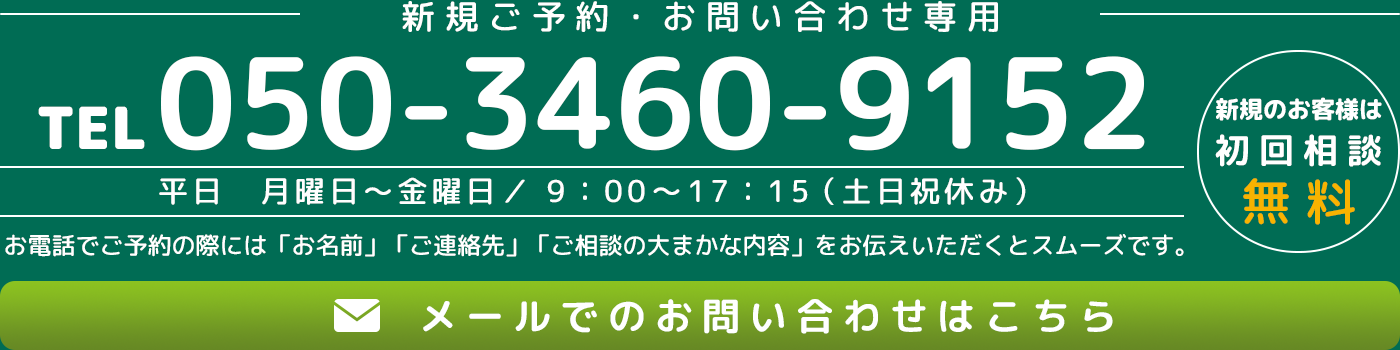

📞 お電話または下記フォームからお気軽にお問い合わせください。

👉【お問い合わせはこちら】

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。